전시정보

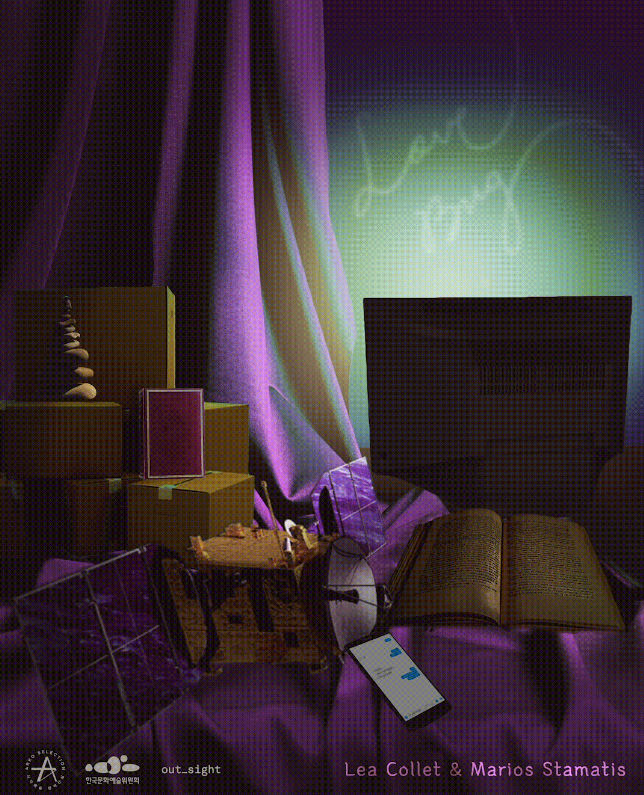

2020년 봄, 사람들이 집으로 들어가 도시를 비우자, 광장과 시장에 사람이 보이지 않게 되었다. 갈 곳이 없어진 관계들은 빠르게 매개 되어 재현과 통신의 네트워크로 전송되었다. 손을 잡고, 얼굴 맞대고 대화하며, 같은 공기와 음식을 먹는 일들은 네트워크상에서 글로 이야기되거나, 알고리즘으로 쓰여지게 되었다. 사람들은 체온이나 입꼬리 근육이 뒤틀리는 찰나처럼 언어적으로 표상되지 않는 것들을 간과하는 네트워크상의 관계에 대한 피로를 호소했다. 다시 예전 같아질 수는 없을 거라며 대면 시대의 낭만을 그리워했다. 하지만 함께 있어도 외로울 때가 있다. 공유하는 현실은 하나일지 몰라도 그 안에는 우리만큼 많은 삶과 내면의 세계들이 겹쳐 있기 때문이다. 시간과 공간을 함께 한다고 해도 마음이 제각각의 어느 차원을 비행하고 있는지 알 길이 없다. 저마다의 영혼은 다른 세계를 가지고, 저마다의 영혼에게 다른 영혼들은 세계 너머의 세계이기 때문이다1. 삶을 다른 누군가와 나눈다는 것은 같은 공간에서 같은 시간을 사는 것 이상의 무엇이다. 함께 밥을 먹고 대화를 나누고 있음에도, 마음이 좀처럼 연결되지 않는다고 느낄 때가 분명 있다2. 소파에 둘러앉은 가족이 각자의 단말기 속으로 들어가 버리고 난 거실의 적막처럼, 몸은 지척에 있지만 마음은 멀기만 하다. 우리는 저 단절된 개인들의 우주를 불완전한 언어의 다리로 이을 수 있을 거라 믿으며, 나의 세계 안에 상대의 이야기를 쌓아 올린다. 그러나 상대에 대한 나의 기억은 그에 대한 나의 픽션일 뿐이다. 때로 서로 너무 다른 둘의 이야기는 이어지지 못하고 허공에 고인 채 둘을 밀어낸다3. 현실을 능숙하게 다루는 이들은 이따금 상대에 대해 멋대로 지어낸 이야기를 사실인 양 공표 하며 상대의 존재를 자기 구미에 맞게 왜곡시킨다4. 그리고 마음속에서 멋대로 자라나 상대를 둘러싼 현실을 그럴듯하게 꾸며내는 기억은 사랑의 환영을 만들어내기도 한다. 저 화면 속 남자는 최면을 거는 최면술사처럼, 없던 일도 꾸며내는 협잡꾼의 능숙한 언어로 화면 너머 없는 공간에 연인의 존재를 소환해낸다 (비토 아콘치). 얼굴도 알지 못하는 연인의 몸을 세 치 혀로 끌어안는다. 사랑에 꼭 육체가 필요한 것은 아닌 것도 같다. 사랑은 원래 비대칭적이고 (일방적이고) 망상적이다. 사랑은 하나의 세계와 그 세계 너머를 매개할 뿐 아니라, 육체의 충동을 연정으로 표상하고 마음의 떨림을 육체적 욕망의 장으로 전송시키며 차원과 경계를 넘는 질서의 교란자이다 (사랑이 그것을 경계하는 가문과 계급과 시공의 질서를 교묘히 속이면서 멀리 떨어진 연인들의 마음을 이어주는 로맨스물의 인기는 시공을 초월한다). 그러나 언어로 빚어지고 기술로 매개된 사랑이라고 해서 살갗을 맞댄 사랑보다 가볍다고 말할 수는 없을 것이다5. 그곳에서의 사랑은 이곳에서의 사랑만큼이나 실재한다. 얼마나 피상적으로 보이든 간에 그곳에서도 우리는 똑같이 서로에게 반한 채로 함께 지낸다 (레아 콜렛 & 마리오스 스타마티스). 기술은 지금 여기가 아닌 다른 어딘가에 대한 영혼의 사랑을 현실에서 이루어지게 하려는 듯, 우리가 한 번도 가져본 적 없는 시점에서 가본 적 없는 장소를 내려다보며 닿지 않는 곳에 있는 친구와 함께 투명한 이미지의 상공을 비행하며 영혼의 지평을 넓힐 수 있게 해준다 (강은희). 그러나 현실 너머, 보다 더 나은 곳에 대한 맹목적인 사랑은 현실을 견딜 수 없이 황폐한 것으로 망쳐버릴 수도 있다는 것을 기억해야 한다. 천국을 숭배하고, 하얗고 깨끗한 몸을 우상시하거나, 절대적 이상의 세계를 흠모할 때엔, 이생은 한계이거나 걸림돌에 지나지 않을 것이다. (계속 더 많은 것을 갈구한다면 영원히 행복할 수 없다6.) 연결은 사랑을 매개하는 기술이기도 하지만, 또 한편으론 육체 없이 사랑하고 몸을 소외시킨 채로 살아갈 수 있을 것이라 믿게 하는 단절의 기술이기도 하다. 마음을 어디로든 매개해 주는 오늘의 통신과 재현 기술은 사람과 사람 사이의 거리를 없애는 동시에, 모두의 얼굴 앞에 뚫을 수 없는 방화벽을 세운다. 연결은 모든 이들의 고립을 지속 가능하게 하고, 모든 이들의 고립은 다시 네트워크의 밀도를 높인다. 거리를 매개하는 기술이란 결국 거리를 유지하기 위한 기술이다. 연결과 단절은 서로의 조건이자 결과이고, 단절된 육체와 연결된 정신은 그 속에서 사는 오늘의 인간의 모델이다. 네트워크 속 관계의 가능성은 고립된 개개인의 고독만큼이나 실재하는 현실이며, 존재의 단절 또한 디지털 유심론의 낙관적 들뜸 아래 그림자처럼 실재한다. 글ㅣ 임진호 아웃사이트 큐레이터 [출처] 아웃사이트 홈페이지